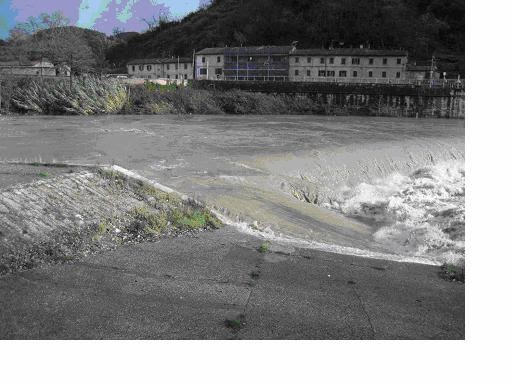

Dragare i fiumi? Sbagliato. Lo conferma un giovane studioso

In

tanti durante le ultime recenti emergenze alluvionali hanno chiesto (e

insistito sulla necessità) di dragare i fiumi per evitare disastri. Ma è

davvero questa la soluzione per aumentare la portata d’acqua di tanaro e

Bormida? Chiaccherata informale con Andrea Mandarino, 21 enne

appassionato e studioso di dinamica fluviale, che dal 2007, tiene

annualmente i corsi di aggiornamento pesca per le Guardie Ecologiche

Volontarie (GEV) provinciali. Nell’ambito della Fiera Solidale 2011, ha

tenuto una conferenza proprio dal titolo: “I fiumi italiani e le

calamità artificiali. Le alterazioni antropiche della dinamica fluviale

su scala di bacino”.

Come viene considerato il fiume al giorno d’oggi?

Il fiume viene visto spesso dalla gente comune come “un secchio” oppure

“un tubo”. In realtà, in anni recenti, si è passati da una visione

puntuale ad una visione generale, ovvero a scala di bacino. Il fiume non

è solo un corso d’acqua ma esso intrattiene innumerevoli relazioni con

gli ambienti di ripa, la piana alluvionale, i versanti della testata di

bacino ecc. Non bisogna considerare il fiume solo come una massa d’acqua

che scorre tra le sponde. Quello che succede al suo interno non è

unicamente influenzato da ciò che accade in alveo, ovvero nel solco

inciso. Tutti i processi che avvengono nel bacino idrografico, quindi,

vanno poi a ripercuotersi sull’“asta” fluviale principale.

E l’uomo che tipo di rapporti intrattiene con questo sistema?

Gli ambienti fluviali sono stati profondamente modificati, sia nel

territorio alessandrino che in tutta Italia, dalle alterazioni

antropiche, soprattutto dagli Anni 50 del boom economico. Gli interventi

dell’uomo sui fiumi sono di due tipi: si parla di modificazioni dirette

ed indirette. Le prime riguardano le alterazioni tra le due sponde dei

corsi d’acqua (escavazioni, dighe, prismate ed altri interventi di

“rettificazione”). Le seconde comprendono modificazioni che avvengono

all’interno del bacino fluviale, ma non nell’alveo (ad esempio la

costruzione di una gigantesca area industriale o commerciale, che porta

all’impermeabilizzazione di ettari ed ettari di superficie destinata

all’agricoltura o alla foresta).

L’uomo tende a progettare infrastrutture il più possibile rettilinee,

mentre la natura tende ad essere sinuosa. Per guadagnare terreno utile

all’agricoltura e all’edilizia, si accorcia il tracciato fiumi,

tagliando le curve e stabilizzando le sponde attraverso muraglioni

(tipici dei centri urbani come Alessandria), prismate e massicciate

(grosse rocce disposte lungo le sponde concave per evitare che l’acqua

battente porti all’erosione della sponda stessa). Il problema, tuttavia,

è molto grave. I meandri naturali, infatti, tendono a ridurre

gradualmente la velocità dell’acqua. Con le rettificazioni, invece, il

tracciato del fiume è molto più corto e l’acqua non riesce a rallentare,

anzi aumenta il suo impeto. Questo porta ad una maggior erosione delle

sponde e del fondo. Si è così passati da territori fluviali

caratterizzati da un’ampia fascia alluvionale e di meandrizzazione, a

grossi “canaloni” centrali che hanno lasciato terreno libero per

coltivare o edificare. Molto spesso si progettano imponenti argini e si

arriva a costruire nelle zone adiacenti ad essi. Gli Amministratori e i

Politici lo sanno bene che l’argine non è una divinità, non è eterno e

non garantisce la sicurezza assoluta: è fatto di terra e serve a

contenere una certa portata idrica, ma appena sormontato dall’acqua è

destinato a collassare totalmente.

Si sente spesso dire che i fiumi dovrebbero essere dragati. Ma è davvero così?

Il fiume è una sorta di “nastro trasportatore”. Nel suo tragitto si

porta dietro innumerevoli cose: ghiaia, sostanze nutrienti, organiche,

inorganiche ed esseri viventi, fondamentali per l’auto depurazione del

corso d’acqua stesso. Prende la ghiaia nel tratto montano,

caratterizzato da una forte erosione, e la deposita verso valle. Tutto

questo meccanismo è stato sconvolto dall’uomo, non solo tramite le

rettificazioni, ma anche attraverso le dighe e le escavazioni. Inoltre,

negli ultimi decenni, il fenomeno dell’abbandono della montagna da parte

dell’uomo ha fatto sì che i boschi prendessero il sopravvento,

impedendo, con le loro radici, il rilascio di quell’apporto di ghiaia e

roccia erosa dalla pioggia che c’era stato fino a quel momento.

Insomma, gli interventi antropici degli ultimi 50 anni hanno causato una

notevole diminuzione di ghiaia. Quando la gente comune dice che i letti

dei fiumi si sono alzati e per questo vanno dragati, in realtà,

commette un grosso errore. Infatti i rilievi topografici dimostrano

l’esatto contrario, ovvero che i nostri fiumi sono in carenza di ghiaia.

Il fiume, avendo energia, deve trasportare qualcosa, ma si ritrova con

una velocità ed un impeto ancora maggiori. Non potendo prendere

materiale dalle sponde, lo prende dal fondo. Tuttavia ormai anche i

letti dei fiumi scarseggiano di ghiaia: il “materasso alluvionale” di

molti corsi d’acqua italiani è quasi inesistente. Le opere di

consolidamento dei ponti e dei loro piloni o lo sprofondamento delle

prismate sono una preoccupante spia d’allarme sull’abbassamento del

letto dei fiumi. La tendenza generale è quella di un aumento della

velocità dei corsi d’acqua, che hanno sempre meno materiale al loro

interno in grado di smorzarne l’impeto.

Le escavazioni, invece, che ruolo hanno avuto?

Hanno portato ad un abbassamento generale degli alvei. Le escavazioni,

quindi, non bloccano il “nastro trasportatore” ma tolgono materiale allo

stesso, causando una sua ridistribuzione e il sopracitato

sprofondamento.”

E le dighe?

Causano l’interruzione del flusso, dato che la ghiaia proveniente da

monte si accumula e sedimenta sul fondo del bacino artificiale. Questo

provoca due fenomeni di rilievo: un innalzamento del letto del fiume

nella zona a monte della diga e una fortissima erosione a valle della

stessa, dato che non avendo più materiale da trasportare, l’acqua ha con

sé molta più energia. Ultimamente molte dighe necessitano di interventi

di consolidamento nel lato di valle, proprio perché manca loro

l’appoggio. Altra conseguenza dovuta alla costruzione delle dighe, è

l’eccessivo prelievo idrico che sconvolge le portate in ogni momento

dell’anno. Questo crea un ambiente totalmente nuovo, oltre ad

interrompere la risalita dei pesci. Sfatiamo un mito: il detto popolare,

ormai divenuto leggendario, “ecco, è arrivata l’alluvione perché hanno

aperto le dighe” è assolutamente infondato e privo di logica. Le dighe

di alta montagna sono quasi tutte costituite da uno sbarramento

verticale e da pochi scaricatori. Non è possibile che si possano aprire

del tutto. Inoltre appena c’è il pericolo di alluvione, il Prefetto

ordina la cessazione di qualsiasi attività nei loro pressi. E infine,

chi gestisce un impianto idroelettrico non ha nessun guadagno

nell’aprire la sua diga e nel perdere la preziosa materia prima. Anzi.

Quali sarebbero i rimedi per limitare i danni delle alluvioni?

La più grande opera di cui l’Italia ha bisogno è il riassetto

idrogeologico. Ci va una maggiore cura nella prevenzione e dunque

un’applicazione effettiva delle leggi esistenti. Le piene dei fiumi non

si possono evitare e dobbiamo imparare a convivere con loro, adottando

strategie specifiche. Stop alla cementificazione e avvio di una

pianificazione territoriale efficace, allontanamento degli argini dalle

sponde, costruzione di aree di laminazione e casse d’espansione, stop

alle escavazioni e alle costruzioni in aree golenali. Con questi

semplici accorgimenti si potrebbero limitare innumerevoli danni a cose e

persone che, immancabilmente, ormai si ripresentano ad ogni piena di

una certa portata.

FONTE: http://www.lapulceonline.it/2012/03/11/dragare-i-fiumi-sbagliato-lo-dice-uno-studioso/